OpenTTD 14.1の環境で開始する。

前回と異なるのは、新幹線をJP+の車両にして、TracksとBridgeもJP+にすることである。

それ以外は前回と同じ。

今回のマップの個別の開発方針(ほぼ前回と同じ)

- 4096×4096の最大マップサイズとする。

- 列車と航空機の保有数は最大値の5000。船舶車両は3000。

- 初期借り入れ資金は2200万円初期値。

- 街の名は座標値縦横の半角数字とする。「003245」「317085市」など。特に思い入れするする場合は個別に好きな名を付けても良い。今回は日本語名にしてみる。

- 産業輸送列車の名称は出発地のみを付け「032245石油#001」。

- 新幹線や航空機などは「●●線旅客#000」とし、産業輸送も判別しやすければこれでも良い。

- 石油油送船は一律「(油田名)油井丸」とする。「046311油井丸#002」のように。

- 在来線の平均駅間距離は100、新幹線は200で、駅は何れも都市のみ。

- 新幹線の駅は在来線駅との併設を検討する。

- 新幹線と在来線はマップ端部を一周できる環状線を構築してこれを基本とする。

- 駅のホーム・列車長は在来線と貨物路線6、新幹線8、信号間隔は前者8、新幹線と10とする。

- 航空機は航続距離撤廃NewGRFを使い、空港間距離の制約を考慮しない。

- 航空路線は端部環状のほか、中央部を経由して東西南北などの路線とする。

- 端部や中央部の都市は大陸間空港を持つことができる。

- 在来線と新幹線はマップ外苑部環状線構築を当初の目標とする。

テスト環境の構築

車両を購入して運行を開始してから不具合が出て列車がほとんど動けなくなる場合があったので、それを事前に検証してから本番環境に導入する。このようなテストができるよう、予め小さなサイズのマップ、2030年の資金無限環境をテスト環境として用意しておき、車両の導入やその他のテストを行うのである。

そのテストマップを何度となく構築しながら、テスト作業の中では、NewGRFのパラメータ調整作業も必要であった。特に今回はJapanSetのTracks(線路)ではなく、JP+の線路を使う。こっちのほうは分類が細かく、枕木や敷地、フェンス、架線の設定もできたりする。電車線も、直流と交流の線路で分かれているが、どちらでも走らせることができる従来型の線路設定も可能。DualGuage、3線区間線路も可能で、新幹線も在来線も走らせられる線路も可能。これは何度か試して、良いようにする。JapanSet側のJapanTrainsで、それ専用の狭軌線路出現をさせない設定にすると、車両は少なくなるかも知れないが、概ねこれでJP+側の車両が主で使えるようになる。今回はこの設定で行く。

新幹線もJP+の車両で、バリエーションが多く、Dr.イエローもあったりするし、郵便輸送もどうやら動きそうではある。

このテストを行っていると、JP+シリーズのがまた新たに出てきて、TownNameだとかTramだとか、そういうのも導入しながら今回はやっていく。今はテスト段階。一通り落ち着いたら4096マップを作成してやっていく。

JP+の都市名GRFは、現実には無い、日本語名的な都市名が付くのが面白いので、これで今回はやってみる。

15beta

新しい環境でのテストを行っているうちに、15.0βが出て、その環境に移行して更にテストを行うため、本編スタートは少し先になりそうである。上記のJP+のNewGRFも、今の時期比較的頻繁に更新がされているようであるので、その度に入れ替えて環境を新しくしているのである。

特にDual Guageの3線区間と新幹線、在来線の接続には少し面倒なやり方を伴うのか、もう少し検証してからとする。本編では、併用区間も取り入れたい。

1920年(開始年)

初期人口約690万人。2200万円。

1930年

749万4千人。6億7200万円。

今回は都市名は日本語名を付けて運用してみる。既に10年経過し、石炭輸送で着実に収益を増やし、借入金の返済も終わっている。

1940年

760万1千人。36億5300万円。

石炭輸送中心。首都から2駅だけ旅客線を建設して運行。これは将来の環状線には組み入れない。

石炭輸送はD51登場で75km/h運転化。列車の短縮が上手く働かず少し面倒。

資金的には前回を上回る収益となっているようである。

1953年

770万7千人。106億5800万円。

1956年

773万6千人。124億2500万円。

人口は中々増えない。資金も、前回並というか、その程度に落ち着いてきている。石炭以外の物資の輸送にも少しだけ手がけ、鉄鉱石を製鉄所に運び、製鉄所から工場に鋼鉄を運ぶ路線を開拓したのと、森林から原木を工場に運び、工場からは商品を都市に運送するという路線も開拓。更には、石炭輸送の貨車を50トン積みができる無蓋車に変更。

それにしてもやはり列車長の短縮がうまく働かない。以前からこうだったかもしれないが、貨車の大きさが変わるときには1編成ずつ車庫に戻して調整しなければならないので、これは少し苦労するようになる。定着してしまえば問題ない。

また、都市名は今のところ座標値ではなく日本語名を付けているが、ひとまず今はこれで問題、というか面倒なことが生じるようなことはなさそうである。

1960年

779万3千人。158億6700万円。

いよいよ1960年を迎え、輸送のための主力産業となる海上油田が登場し始めた。この年から一気に海上油田が各地水域に登場するので、ある程度出揃うのを待って事業を始めた方が良いかも知れないと思って、まだ少し石炭輸送を中心に開発を続けている。

間もなく高速で輸送できる車両も登場すると思われる。

1980年

829万6千人。416億4000万円。

海上油田水域はまだ2箇所の開発をしているのみ。この間、新車両なども登場するので、新しいもの、高速なもの、積載量が多いものに交換。旅客線は首都からその周辺への1路線。首都駅には新幹線駅も併設したが、まだどこへも通じていない、駅だけの状態。

1999年

881万7千人。946億6500万円。

巨大水域における海上油田からのルート構築を始めた。構築までに時間もかかるので、まだ2箇所目。相変わらず新車両への更新作業にも追われていて、この調子だと旅客線の構築はまだ先になりそう。

2011年

917万6千人。1582億1500万円。

中々巨大水域には対応が追いついていないが、着実に水域の輸送ルートを確保しつつある。もう大体主要な車両は登場しているのであるが、中々、それにも十分活用できていないような状況もある。先は長い。

2029年

974万3千人。2728億1600万円。

いよいよ旅客鉄道本格参入のため、南部の拠点都市とするところから在来環状線と環状新幹線の建設に着手。まだほんの一つ二つの区間のみ。今回新幹線の駅は全て在来環状線の駅に併設し、全ての駅に双方向の列車庫を設けて、車両の更新を早期に実現できるようにするつもりである。

上記の資産が確保されているが、しかしまだ鉄道建設費が高く感じるので、もっと石油輸送事業を拡大しながら建設を進めていく必要がある。

2047年

1034万5千人。4168億8900万円。

ようやく1000万人超え。もうすぐ評価年が来るが、前回と比較すると、資産は多分少し多いくらい。だが恐らく、この時点での石油輸送拠点はまだ今回のほうが少ないという気がするのである。

在来環状線、新幹線は少しずつ建設中。今回の線路セットでは3線区間も設置できるので、在来線と新幹線が共に走行できる路線を一部作ってみた。新幹線は260km/hが出せるが、在来線列車は130km/hが最大くらいなので、だいぶ差があり、そこで渋滞が発生することも予想される。その場合は、3線区間を少し減らして在来線を別線建設する余裕はある。

駅も一つ、在来線と新幹線の兼用ホームの駅を作ったが、これも将来的に分けることは可能。

2051年

1047万4千人。4506億6200万円。

評価年を過ぎた。今回は素直にEnterで抜けられた。このバージョンでは修正されたのかも知れないが、念のため2050年12月で一旦保存してから経過。

2064年

1096万5千人。5698億7200万円。

これまで、在来線の電車線はAC/DC、すなわち交流も直流も兼用の路線で建設していたが、今後はなるべくいずれかにする。在来環状線西半分はDC、東半分はACに。接点駅(南北の駅)はAC/DCとする。既に建設済の首都線はDCで建設していた。

貨物線は、兼用電車線か非電化区間しかないので、基本的に現行のままである。

そのつもりで、既に整備した区間を直流区間への変更作業をしていて、試験電車を運行させたりしたらなぜか目的地に行けなかったりして、線路の種類変更作業だとか区間毎のテストだとかを行っているうちに、開発が進まない状態が十数年続いてしまった。試験環境では問題なく。

2089年

1205万7千人。8395億9300万円。

在来線との併用区間を建設したり、飽きてきたらまた石油ルートの開発をしたり。

2101年

1262万4千人。9900億7700万円。

石油ルートと、あとは環状線を新幹線駅一つ分延伸。在来線は2駅分である。

2103年

1274万4千人。1兆198億円。

1兆超えなので記録しておく。環状線建設作業では、完成区間の暫定運用列車と、走行試験列車を区別して運用しておく。

2120年

1369万8千人。1兆2491億円。

環状線は全体の1/4の工事を完了して、一部は試験車走行。一部は暫定運行列車を走らせている。

2129年

1424万7千人。1兆3662億円。

環状線は南端側の駅から東側の交流電化区間の工事にも着手し、在来線2駅分、新幹線1駅分を整備し試験運行を開始。

しばらく石油輸送の開発をしていないので、この後はまた油田輸送開拓に戻る。

2151年

1579万6千人。1兆6835億円。

石油輸送ルートの開発中。石油輸送は旅客輸送よりも確実に収益が向上するので、既に十分な資金はあるが、まだ資産をずっと増やすのである。前回マップでは35兆くらいになるまで頑張っていたので、まだずっとそれは先だが、早く近づくようにする。

数カ所ルートを開拓したので、今手がけているところが一連で落ち着いたらそろそろまた環状線・環状新幹線建設・延伸の作業に戻ろうかというところ。

2167年

1703万9千人。1兆9473億円。

環状線の東側区間、交流電化区間の開発に着手。延伸作業と暫定運行の手配を進めている。

PC枕木の区間だと160km/h運転もできる区間が可能だが、木の枕木だと130km/h。今のところは木枕木だが、今後どうしていくか検討。

2181年

1814万3千人。2兆1685億円。

環状線東側区間、交流電化区間は7割程度の完工。

2208年

2043万人。2兆6235億円。

環状線は在来線、新幹線共に南半分、全体の1/2が完工。残りの半分もまだ遠い。

2226年

2196万3千人。2兆9322億円。

西側区間の延伸作業に着手。しかし直流区間整備をするはずが一部交流区間になってしまっていたり、一部非電化になってしまったりで試験列車が立ち往生する始末。それの解消に5年以上の時間を要してしまった。

列車を近い駅や区間内に増設した車庫に退避させ、一区間ずつ走行試験。ディーゼル列車で通用できるか、交直両用電車で通行できるかを経て、通常の走行試験車両を運行。その後、暫定運用の旅客列車を走行させる手順。全区間完成したら本番車両を走行させるが、まだ程遠い。

しかし、まあOpenTTDの面白いところはそんな部分にもあって、そういう制約とか、規格にあった整備というか、その要件を満たすように調整をしていくというところ、特に今回はJP+のGRFで標準軌・狭軌はもちろん別として直流交流非電化別の線路が選択できて、それに合う列車でしか走行させられないというのもまた、それが面白いのである。

2273年

2644万8千人。3兆8102億円。

環状線の建設を一旦休んで、石油輸送ルート開拓を行っていた。確実に収益を増やせる事業である。

2285年

2776万2千人。4兆684億円。

環状線一区間(新幹線区間)を延伸。その後はまた石油輸送ルートを構築。

2298年

2918万7千人。4兆3433億円。

環状線二区間を延伸して、北端の都市へ到達し、全体の3/4が完成。環状線の西半分、直流電化区間は全て完成である。まだ延伸区間は試験列車のみの運行だが、少しおいて暫定列車を乗り入れさせる。

前回マップに比べて少し全体進行は遅れ気味になってきているようだ。前回はもうこの時期、環状線も航空網も完成している。

2312年

3070万4千人。4兆6327億円。

引き続き、なるべく急ピッチで残る1/4部分の延伸工事を実施中。直流区間の暫定列車としては全区間運行開始。

2326年

3223万7千人。4兆9360億円。

気分転換的に、沿線で大きな油田水域があり、15油田を擁する規模だったので、そこから内陸製油所への輸送ルートを構築し、石油輸送から商品輸送までの一連の構築を行った後、首都から環状線接続駅までの新幹線ルートを整備し、単区間での営業運行を開始した。

環状線完成後は本線からの乗り入れも可能ではあるが、そのような列車は設定せず、この単区間は連絡新幹線の運行を中心にする予定。あるいは、環状線の列車の始発を全て首都にすることも検討したいが、しかし首都の新幹線駅の環境は多数の発着に耐えられるような規模でもないので、首都発列車は限定されるか。

2348年

3487万1千人。5兆4583億円。

ようやく、新幹線のみ環状線が開通。試験電車の走行を開始したところ。それで問題が無ければ、今度は暫定列車をこの区間にも走行させて、しばらく様子を見るのである。本格運用は、在来環状線の完成と暫定運行の状況を見ながらである。

2363年

3665万6千人。5兆8201億円。

在来環状線もようやく完工。試運転を開始。今回も新幹線との三線共用区間もあり、一部は石油輸送ルートの路線との共用区間もある。

これが暫定運行まで一段落したら、再び油田水域の輸送ルート開拓を少し挟み、今度は航空網の開拓をしていきつつ、環状線の本格運用段階に入る予定である。

2375年

3811万2千人。6兆1140億円。

環状線の暫定運行を開始。これでしばらくこのままにして、この後は列車の名称や運転系統を整理して本格運行を開始する。

だがその前に石油輸送ルートの整備。埠頭に多く溜まる石油がある場所は列車を増発。新ルート一つを開拓。

前回マップと比較して、資金では8000億円下回っているので、少し差が出てきた。航空網の整備や環状線の本格運行が開始されていない、石油ルートの開発もやや遅いペースであることなどが要因か。

2408年

4223万2千人。7兆1135億円。

石油輸送ルートを数カ所整備。マップを見渡すとまだ大きな水域が多いので開発余地はまだある。

そのようなルート開発をしつつ、環状線の本格運用を計画。

環状線在来線の旅客列車は「環DC#000」「環AC#000」の列車名で、それぞれ直流区間、交流区間を走行させる。直流は南端駅を始発、交流は北端駅を始発とする。また、その後環状線を1周する交直流かディーゼルの列車を運行させる。南端駅を始発とさせる予定であり、名称は「環外#000」「環内#000」とする。郵便列車も今は交直分けているが、本格運用では南端駅を始発として環状線を1周させる。名称は、「環郵外#000」「環郵内#000」とする予定……だったが、やはり従来同様、直流交流で分ける。

だがこの郵便列車、130km/h運転できるM250系を使えないこともないのだが、今回使っているJP+の車両にはないようなので、110km/h運転の車両が最高速となる。旅客列車との速度差で、環状線の渋滞の要因になってしまう可能性がある。10km/h程度の差なら良かったかもしれないが。

そこで、郵便列車は4駅程度毎に駅に付随する車庫に一旦入庫させる。これにより、追いついてきた旅客列車に追い抜きをさせることを想定した。停車時間調整、列車毎の振分が手間なく可能なら駅間信号場設置も考えているが、指令設定がかなり複雑になると思われるので多分前者の方法にする。

環状新幹線は、全て1周させることとし、南端駅始発で「幹外#000」「幹内#000」という名称とする。今回、新幹線での郵便輸送はない。

2421年

4381万6千人。7兆5241億円。

環状新幹線はまず0系車両12両編成を内回り外回り各10編成を発車させたところ。

在来環状線も、運行系統は整理済であるので、この後順次本運用の列車を相当数発車させる予定。

その辺が一段落したら、また石油輸送ルートか、あるいは航空網整備に入るか。

2436年

4574万3千人。8兆312億円。

環状新幹線と首都を結ぶ新幹線の運行形態を整理。

首都近郊の在来線も一部を3線区間にして、ミニ新幹線を乗り入れるようにした。

2447年

4698万3千人。8兆3651億円。

産油量の多い油田を抱えた水域で列車が混雑していたりした路線を、別の埠頭、製油所ルートを構築して全て輸送を切り替え。作業は面白いが、手間はかかった。

2454年

4786万7千人。8兆6055億円。

新幹線が1億円程度の赤字なのは並行する在来線に客を奪われているせいだろうかと在来線の旅客列車を全停止して様子を見たところ、やはりその影響があるようで、新幹線は黒字に転じた。だがいつまでも在来線を入庫状態にしておくわけにはいかないので、結局は数年待って在来線の運行を再開した。

前回マップでもそうだったが、いずれその新幹線も赤字が減って黒字に転じるはずなので、それを期待しておくことにする。1億程度の赤字なら、他の営業利益があるので問題になるほどでもない。

2466年

4934万2千人。9兆88億円。

マップ全体を表示させてみるとそれなりに開発は進んだものの、新幹線がまだ年1億~2億程度の赤字を出していることなど、中々改善されない面はある。

今後は航空網開拓なのであるが、先にその新幹線事業をどうすべきか。在来線との併設はやはり在来線との競合があって集客・輸送量に課題があるのか。

2473年

5027万4千人。9兆2601億円。

空港建設を開始。まずは拠点となる東西南北端とマップ中央の中央空港に最大サイズの空港を設置中。空港からは、一部は鉄道で端部の駅に接続。困難な場所はバス路線を整備。

ところでしばらく放っておいた炭鉱がいつの間にか閉山して、石炭輸送列車が満載できずにずっと待機している状況を発見。何と370年かそこらの間、石炭の積み込みを待機していたが、故障もせずに370年待機してくれていたが、その過去の石炭を発電所に届けて、任務終了となる。ほかにもあるかもしれない。

2490年

5239万9千人。9兆8492億円。

予定していた全33空港を建設。この後、RangelessになっているYS-11を適当数就航させる。その後、様子を見て機材を大型化していく。

新幹線も黒字は転じてきたものの、まだ1億程度の収益しかない。在来線と共に、むしろ運行本数を増やすべきか。在来線は車両を近代化していく。新幹線もまだ0系なので、少し高速な車両を導入していく。

2496年

5324万4千人。10兆558億円。

新幹線の車両を300系に更新して270km/h運転を開始。また、内回り外回りの列車数を倍の各20編成にした。

この後は在来線の旅客車両を更新する予定。

2511年

5524万5千人。10兆5972億円。

在来線と新幹線との3線区間の駅で大渋滞が発生。原因はわかっている。車両更新に伴っての連続発車で、間隔がまだUnbunchで調整されていない状態であるのと、信号設置箇所の不備で、列車が本線分岐器上で停止してしまっていて、本線の進路を塞いでいること、あとは駅のホームの方向設定をしていないので、ホームも一方向の列車で占有されてしまっていることなどである。

解消には少し時間もかかるが、後退できる列車は一旦前駅とか付近の車庫まで逆走させるなどして、一つずつ列車をよけていくしかない。

そんな作業、渋滞発生が2箇所あり、その解消などに手間取った。おかげで新幹線の収益は10億円超の赤字。

問題の箇所は信号位置やホームの上下線区分を見直したので、今後はおそらく同じ問題は発生しないと思われる。

2545年

5999万3千人。12兆27億円。

中央空港が大混乱していたが、徐々に解消。YS-11を退役させてDC-9とB737の構成を中心にした。しかし前回マップほどではないがまだ着陸待機航空機が多数のため、もう一つ第2中央空港を建設して、一部の航空機はそこから発着させるようにして、ほぼ解消。

新幹線ルートを少し修正。無駄な遠回りをなるべく回避。南端駅から南端の空港を結ぶ鉄道路線もルートを修正。そういうことをしているうちにまた環状線で渋滞発生箇所。これも原因は同じで、本線上を列車が停止して塞いでいる。信号設置位置が甘かったのである。

しかし今回は発見も早かったので解消は比較的容易に完了。

新幹線はまだようやく8億程度の黒字になったくらいだが、まだ顕著な収益には至っていない。

今後、航空機は中型機への更新を行うが、もう少し運行が安定してからの予定。航空機事業は既に35億超の年間収益を出しているので、これは想定通りである。前回マップでは150億以上となっていたので、大型機導入の頃には、そのくらいになるだろう。

新幹線も35億くらいの収益に上がるはずなのだが今回は無理か。

2573年

6396万1千人。13兆2963億円。

この間は専ら石油ルートの開発。まだ相当大きな水域があって、その開発に着手。重連2両の機関車での牽引も試しつつ、やはり貨車両数が減るので効率が悪いかと思い始めているところ。水域が大きいと、少し埠頭を分けるべきかとも考えたり。

2590年

6631万4千人。14兆1036億円。

航空機を中型機クラスに変更。旅客機はA310-300、郵便貨物機はB757に。収益はこれで10億を超えるくらいか。

2607年

6877万8千人。15兆323億円。

油田輸送水域一つ開発し、周辺の水域も様子を見つつ整備をしたりした後、交流区間の車両を更新。140km/h走行ができる789系に。ただし789系の編成は6両であるため、従来の785系の倍の編成数に。

2638年

7306万1千人。16兆7380億円。

西側の直流区間も、281系の6両編成を60編成投入。これまでの12両編成30編成に変えて運用をする。Unbunchで間隔が一定になってきたら、12両編成を退役させる。それまで時間が少しかかるので、その間で石油輸送ルートの開拓を行っている。

ところで、環状線在来線は速度の異なる列車を走行させている。郵便荷物の輸送列車は110km/hで、旅客輸送列車は130km/hだったり140km/hだったり。旅客列車は速度の遅い列車に追いついて信号で停止したりして遅れが生じてしまう。通常の駅では追い越しに至らずに先行列車が発車してしまうが、速度の遅い郵便荷物列車は、新幹線併設の駅、つまり2駅毎に一旦入庫する指令としているので、入庫・出庫をしている間に追いついてきた高速の旅客列車が追い抜いていけるようにしている。実際様子を見てみたところ、追いついてきた2列車が時間的に追い抜くことが可能になっている。

2656年

7555万1千人。17兆7574億円。

この間は、環状線のターミナルとなっている南端の都市の駅が手狭というか、発着が混雑するようになってきていた。2ホームしかなく、それぞれ方向別にしているため、北端のターミナルは3ホームなので、それと同様にすることにしたい。しかし駅周辺はもうホームを増やせる余裕もないので、思い切ってこの駅の機能を別の場所へ移転して切り替えることにした。

少しだけ離れた別の南端部都市に、当初ターミナルを建設する場所にすべきか迷っていたところがあり、新ターミナルはその都市に建設することにして、新幹線と在来線の駅を新設。在来線は交直切り替えの駅でもあるので、線路の種類選びも慎重にしながら、それぞれ新ルートを建設して、試験列車を運転して区間の走行に問題ないことを確認したので、この後の作業で、乗り入れ列車を新ターミナル発に切り替えていく。

南端の空港へのアクセス線は一旦廃止して別ルートに切り替え、独立した路線になるので、こちらは標準軌に改軌。環状線のターミナル切替後に、旧ターミナル駅に唯一乗り入れる路線にするのである。旧ターミナル駅は、その空港アクセス線の乗り入れに必要な部分だけ残し、改軌して他は廃止、撤去して都市の再開発に期待するのである。

2679年

7886万1千人。19兆575億円。

南端都市のターミナル移転は完了。旧線は廃止して空き地は都市に戻す。新ターミナル駅は未開発都市の端部だったので発展が課題であった。新幹線・在来線含めて260本の列車の発着駅で、当初商品受け入れまではできる駅だったので、付近の製油所からの商品輸送列車を引き込んで商品搬入を行い、どれだけ早期に都市が発展するかと思ったが、想定したほどではなかった。搬入10年で商品受け入れが廃止された。

旧ターミナル駅は新幹線駅部分を空港アクセス線の駅へと改修し、旧ターミナルと新ターミナルとは、バス輸送で一応結んでおく。

新ターミナル駅の都市は、駅移転前は18000人程度の人口だったのが、この十数年で27000人にまで増加した。

2693年

8079万人。19兆9091億円。

航空機を大型化を実施。A330とB767による運航。年間161億の収益に向上。

再び石油輸送ルート開拓作業に戻って2水域からの輸送事業の稼働を開始した。

2699年

8162万4千人。20兆2840億円。

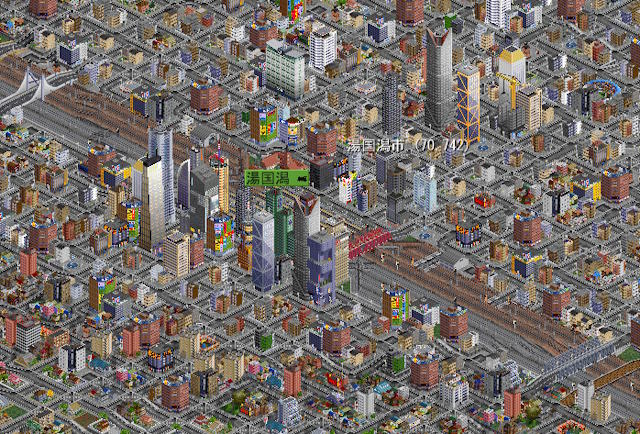

南端新ターミナル付近の水域を油田輸送ルートとして開拓してみたのに、新ターミナル駅がまた商品受け入れを取りやめた。画像は2701年の湯国潟市。2023年頃キャッチ画像の都市がこんなに成長している。600年以上経って順調に成長するとこうなる。

2744年

8813万人。23兆3520億円。

beta-2にしてから、街情報ウィンドウのタイトルでそれが都市なのかそうでないのかが表示されなくなった。街の一覧では確認できるが、わからないと不便である。

2753年

8945万人。24兆360億円。

細々と、石油輸送ルートを拡大している程度。もうだいたい発展の先は見えてきたので、次のマップ作成の検討に入りたい。別PCで幾つかのNewGRFを更新した環境で新たなマップをテストして、それで問題なければ現在のマップを開発終了扱いにして新たなマップの運用を開始するかと考えているところ。

別PCの環境で更新したNewGRFを取り入れた環境を作ってテストして、それで問題ない、なさそうであればそれを本番環境的なPCに移して、それでマップを再作成する。マップはもちろん最大サイズの4096*2である。

2757年

9000万8千人。24兆3529億円。

この時点でこのマップを閉じることにした。前回も2731年頃だったので、だいたいこのくらい、800年くらいがそろそろ次のマップにしたくなる時期なのか。